Vom halben zum ganzen Stimmvolk – eine Sonderausstellung

40 Jahre Frauenstimmrecht in Liechtenstein

Vor 40 Jahren erhielten die Frauen in Liechtenstein das Stimm- und Wahlrecht. Die kommende Sonderausstellung nimmt sie mit auf eine Zeitreise und zeigt, welche Hürden bis zur Einführung des Frauenstimmrechts genommen werden mussten und wie der Weg zur rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau auch nach 1984 noch nicht abgeschlossen war und weiterging.

Die Sonderausstellung wird im Liechtensteinischen LandesMuseum vom 2.7.2024 bis am 26.01.2025 gezeigt.

Die Ausstellung wird in enger Zusammenarbeit mit den Historikerinnen Martina Sochin-D'Elia und Julia Frick, dem Liechtensteinischen Frauenarchiv und dem Team des Liechtensteinischen LandesMuseums erarbeitet.

Die ersten an dieser Stelle gezeigten Einblicke in die Ausstellungen stammen von Silvia Abderhalden

Redaktion exclusiv Vaduz, www.exclusiv.li

In Kürze werden wir an dieser Stelle den Bildkatalog noch erweitern. Ein erneuter Besuch der Webseite lohnt sich!

Weihnachten 2024 – eine kleine Ausstellung mit Ignaz Joseph Bin und Joseph Hrncirik

_

Der Bildhauer

Ignaz Joseph Bin

(1659–1697)

Nach Lehr- und Wanderjahren arbeitete Ignaz Joseph Bin mit seinem Vater Johannes in einer gemeinsamen Bildhauer-Werkstatt in Feldkirch. 1684 heiratete Bin Margaretha Bertsch. Sie hatten drei Kinder.

Bin führte Aufträge in Feldkirch und der Region aus. Die 1686 für den Nendler Hochaltar geschaffenen Skulpturen gelten als sein Hauptwerk. Sein Beruf brachte Bin indes zu wenig ein, um seine Familie zu versorgen. Die grosse künstlerische Konkurrenz im damaligen Feldkirch sowie eine schwere Krankheit brachten ihn in Geldsorgen, weshalb er einen Nebenverdienst als Glockenläuter annahm. Das wurde ihm am 6. August 1697 zum Verhängnis, als er beim Feldkircher Stadtbrand die grosse Glocke im Katzenturm läutete: Der Dachstuhl fing Feuer, die schwere Glocke fiel herunter und erschlug ihn wahrscheinlich.

_

Der Weihnachtsbaum

des Herrn Joseph

«Wir hatten immer einen schönen Christbaum zuhause, als ich ein Kind war», erinnert sich Joseph Hrncirik (geb. 1934), der sich selbst nur «Herr Joseph» nennt.

1968 musste er aus seiner tschechischen Heimat in die Schweiz fliehen. Seine Liebe zum Christbaum blieb und er wurde zum passionierten Sammler von Weihnachtsschmuck.

Jahrelang baute er eine einzigartige Kollektion auf, die er 1990 ein erstes Mal im Liechtensteinischen Landesmuseum zeigte. 2021 überliess er dem Museum einen grossen Teil seiner Sammlung.

An diesem Baum hängen über 1000 Objekte aus der Sammlung Joseph, vor allem Gablonzer Christbaumschmuck. In Gablonz (tschechisch: Jablonec) wurde traditionell filigraner Schmuck aus Glasperlen und -stiften gefertigt. Dies als Nebenprodukt des Böhmischen Glashandwerks, das mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

100 Jahre Zollvertrag Schweiz–Liechtenstein – zwei Ausstellungen

Ausstellung in Gandria bei Lugano, Schweiz.

Am 29. März 1923 unterzeichneten die Schweiz und Liechtenstein einen für Liechtenstein wegweisenden Vertrag, der am 1. Januar 1924 in Kraft trat. Der Zollvertrag schloss Liechtenstein an den schweizerischen Wirtschaftsraum an und löste es aus der wirtschaftlichen Isolation.

Mit dem Abschluss des Zollvertrags verzichtete Liechtenstein auf einen Teil seiner Souveränität. Liechtenstein musste sämtliche schweizerischen Gesetze, die in einem Zusammenhang mit dem Zollvertrag standen, übernehmen. Schon wenige Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags war Liechtenstein der Ansicht, dass die erhoffte wirtschaftliche Besserung eingetreten war.

Mit der Zustimmung zum Zollvertrag half die Schweiz dem wirtschaftlich mitgenommenen Kleinstaat. Hinter dem Willen zu helfen, standen aber auch eigene Interessen und deren Durchsetzung.

Das Liechtensteinische LandesMuseum in Vaduz und das Schweizerische Zollmuseum in Gandria begehen das 100-Jahr-Jubiläum mit einer gemeinsamen Ausstellung. Diese zeigt nicht nur die Hintergründe und die Geschichte des Zollvertrags auf, sondern veranschaulicht auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Aspekten der schweizerisch-liechtensteinischen Beziehungen. Die schweizerische Forschungsstelle «Diplomatische Dokumente der Schweiz» (Dodis) ermöglicht in der Ausstellung den Zugang zu vertiefenden Dokumenten.

www.zollmuseum.ch

www.landesmuseum.li

__

Die Eröffnung der Ausstellung fand am 31. März 2023 im Schweizerischen Zollmuseum in Cantine di Gandria bei Lugano statt. Geladen waren verschiedene Gäste und Vertreter der bilateralen Beziehungen aus der Schweiz und Liechtenstein, darunter auch Bundesrat Ignazio Cassis sowie die Aussenministerin des Fürstentums Liechtenstein, Dominique Hasler.

__

Die Inhalte der Ausstellung wurden durch die Historikern lic. phil. Martina Sochin und den Historiker lic. phil. Donat Büchel zusammengetragen und erstellt.

In Zusammenarbeit mit

Schweizerisches Zollmuseum, Gandria

Liechtensteinsiches Landesmuseum, Vaduz

unter Mitwirkung von

Forschungsstelle «Diplomatische Dokumente der Schweiz» (Dodis), Bern

Gesamtverantwortung

Maria Moser, Schweizerisches Zollmuseum, Gandria

Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Liechtensteinisches Landesmuseum, Vaduz

Ausstellungskonzept

lic. phil. Martina Sochin, lic. phil. Donat Büchel, Maria Moser, Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Mathias Marxer, Gregor Schneider

Ausstellunggestaltung und -Umsetzungsplanung

Mathias Marxer; Mathias Marxer Est, Triesen FL, mathiasmarxer.li

Gregor Schneider, gschart, Ebnat-Kappel; gschart.ch

Medienmitteilungen

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Liechtensteinisches LandesMuseum

BIS AN DER WELT ENDE – Die Prottens – eine Ausstellung

ERÖFFNET! Die kleine und feine Ausstellung ist bis mitte August für Bersucherinnen und Besucher offen.

BIS AN DER WELT ENDE

Die Prottens – eine globale Familie im 18. Jahrhundert

Einblicke in die Ausstellung im Liechtensteinischen LandesMuseum in Vaduz. Die Ausstellung wird vom 28.3.2024 bis zum 18.8.2024 gezeigt.

_

1746, Herrnhag in Hessen, Europa: Ein dunkelhäutiger Mann, Sohn eines weissen Europäers und einer afrikanischen Königstochter, geboren in Accra, Afrika, heiratet eine dunkelhäutige Frau aus der Karibik, Amerika. Was heutzutage kaum noch Erstaunen hervorruft, war Mitte des 18. Jahrhunderts ganz und gar ungewöhnlich, ja kaum denk- und vorstellbar. Christian (1715–1769) und Rebecca Protten (1719–1778) überschritten Grenzen – in geografischer wie in gesellschaftlicher Hinsicht.

Die Familie Protten wandelte zwischen den Kontinenten und öffnete die Tore zu einer globalen Welt. Ihre Lebensläufe stehen für einen enormen Wissens- und Ideentransfer zwischen Kontinenten und Kulturen.

Die Ausstellung zeigt ein unbekanntes Kapitel globaler Kulturgeschichte und schlägt den Bogen bis zur aktuellen Debatte über den Umgang mit dem kolonialen Erbe.

_

Die beiden sehr interessanten Publikationen, erstellt durch die Historiker Lars-Arne Dannenberg und Matthias Donath, die sich auch für die Inhalte der Ausstellung verantwortlich zeichnen, können im MuseumShop des Liechtensteinischen LandesMuseum oder via dessen Onlineshop erstanden werden. https://shop.landesmuseum.li/?s=prottens&post_type=product

_

Ausstellungsort:

Liechtensteinisches LandesMuseum, Städtle 43, FL-9490 Vaduz, www.llm.li

Kuratoren:

Lars-Arne Dannenberg; Zentrum für Kultur//Geschichte, 01665 Niederjahna, www.zkg-dd.de

Dr. Matthias Donath, Zentrum für Kultur//Geschichte, 01665 Niederjahna, www.zkg-dd.de

Konzept und Gestaltung:

Gregor Schneider; www.gschart.ch

Mathias Marxer; www.mathiasmarxer.li

Bilder der Ausstellung:

Silvia Abderhalten, www.exclusiv.li

Eine Ausstellung: Mittelalter am Bodensee - Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall

Im Mittelalter entwickelte sich das Gebiet zwischen Alpen und Bodensee zu einem eng verflochtenen und bedeutenden Wirtschafts-, Transit- und Handelsraum. Städte schlossen sich teilweise zu Bünden zusammen, führten ein einheitliches Währungssystem ein und bildeten Drehscheiben für den regionalen und internationalen Handel. Rund 150 faszinierende Fundstücke aus der Zeit um 1000 bis 1500 aus ‘sechs’ Ländern erzählen von dieser mittelalterlichen Lebenswelt rund um die Landwirtschaft und das Handwerk, den Handel und die Schifffahrt.

Baden-Württemberg, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Vorarlberg, Graubünden und Liechtenstein – 7 Länder, 1 Ausstellung. Die interessante Ausstellung ‘Mittelalter am Bodensee - Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall’ macht Halt im Landesmuseum in Vaduz. Hier wird die Wanderausstellung speziell den Gegebenheiten angepasst und mit einer Liechtenstein spezifischen Ausstellung ergänzt. Die Sonderausstellung wird am Donnerstag, 28. September 2023 eröffnet und ist bis am Sonntag, 14. April 2024 für die Besucher zugänglich.

Wir freuen uns an dieser Stelle in Kürze mehr zu veröffentlichen.

www.llm.li

STADT LAND BURG – eine Ausstellung der Archäologie Liechtenstein

Im Zuge der Sonderausstellung

Mittelalter am Bodensee - Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall

entwickelte die Archäologie Liechtenstein eine Sonderausstellung rund um das Thema Burgen in Liechtenstein.

Im Hochmittelalter kam es in Mitteleuropa zu einem starken Bevölkerungswachstum. Dies führte zur Erschliessung neuer Siedlungsräume in höheren Lagen, zum Ausbau bestehender ländlicher Siedlungen und zur Gründung neuer Städte und Burgen.

Auch Liechtenstein ist reich an Burgen, die teilweise bis heute überdauert haben. Welche Rolle spielten die mittelalterlichen Wehrbauten? Wie gestaltete sich das Leben auf den Burgen? Wie gehen wir heute und in Zukunft mit diesem einzigartigen Kulturgut um? Diese und andere Fragen werden in der Begleitausstellung aufgegriffen und beleuchtet.

28. September 2023 bis 14. April 2024

Wir freuen uns an dieser Stelle in Kürze mehr zu veröffentlichen.

Das Archiv – ein Escape Room im Rahmen einer Sonderausstellung

Im Rahmen der Sonderausstellung

Mittelalter am Bodensee - Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall

entwickelten Jolanda Schärli und Rafael Huber, Bildung und Vermittlung, Kulturmuseum St.Gallen einen Escape Room. Der Escape Room ‘Das Archiv’ wird auch in Vaduz in die Ausstellung integriert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Drei spannende Rätsel in drei Schwierigkeitsgraden laden zum Mitmachen ein! Bald ist an dieser Stelle mehr zu erfahren!

FÜRSORGEN, VORSORGEN, VERSORGEN – ein Kabinattausstellung

Die Kabinettausstellung im Staatsarchiv Zug

Sie waren arm, verwaist, krank, arbeitslos, alt, fremd, beeinträchtigt oder sie entsprachen ganz einfach nicht den damaligen gesellschaftlichen Normvorstellungen. Der Umgang mit sozialen Randgruppen sagt viel über eine Gesellschaft aus.

Das Staatsarchiv Zug ist eine wahre Fundgrube für Quellen zu Themen der sozialen Fürsorge. In der Kabinettausstellung erhalten Sie Einblick in ausgewählte Aktenstücke und Sie können in spannenden Reproduktionen stöbern.

Der Rundgang startet bei Geschichten im roten Koffer, führt über die Zuger Fürsorgelandschaft im hölzernen Aktenschrank, hin zu Vitrinen, die Einblicke bieten in den Umgang mit Armut und Normabweichungen, in die Kritik an Kinderheimen und in die für den Kanton prägende Kurheimlandschaft im Ägerital.

_

Historische Aufarbeitung der sozialen Fürsorge

_ Präsentation des Forschungberichtes

_ Dialogveranstaltungen – zuhören und miteinander ins Gespräch kommen

_ Kabinettausstellung im Staatsarchiv Zug

Der Kanton Zug macht die Ergebnisse der historischen Aufarbeitung der sozialen Fürsorge analog, digital und live einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Die öffentliche Veranstaltungsreihe lädt zum Dialog - Wir wollen die Vergangenheit würdigen, die Gegenwart diskutieren und die Zukunft gestalten.

Historische Aufarbeitung der sozialen Fürsorge im Kanton Zug:

Thomas Meier, Sabine Jenzer, Martina Akermann, Birgit Christensen, Judith Kälin, Valérie Bürgy

Fürsorgen, vorsorgen, versorgen

Soziale Fürsorge im Kanton Zug von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart

Gebunden

2022. 528 Seiten, 70 Abbildungen

ISBN 978-3-0340-1693-3

Forschungsbericht (download)

_

Dialogveranstaltungen:

13. Mai, 25. Mai, 22. Juni, 22. August 2023

Kabinettausstellung im Staatsarchiv Zug:

15. Mai bis 20. Oktober 2023

www.zg.ch/sozialefuersorge

_

Die Kabinettausstellung (inkl. Road Show) entstand in sehr enger Zusammenarbeite mit:

Claudia Schwager und Nadja Gasser (Direktion des Innern, kantonales Sozialamt); Gesamtprojektleitung

Martina Akermann und Ernst Guggisberg (Staatsarchiv des Kantons Zug); Konzept, Kuratierung

Ernst Guggisberg, Martina Akermann, Sabine Jenzer; Texte

Susanne Sugimoto (Sugimoto Consulting); Projektleitung Kommunikation und Lektorat

Jeannine Lütolf (Direktion des Innern des Kantons Zug); Kommunikation

Gregor Schneider, Mathias Marxer (gschart.ch – atelier für visuelle gestaltung); Gestaltung, Grafik, Szenografie

Bruno Neuenschwander (Alpha Sign AG, Werbetechnik); Ausstellungsbau

Die Gestaltung der Drucksachen basieren auf einem Entwurf von Regula Meier, Zug.

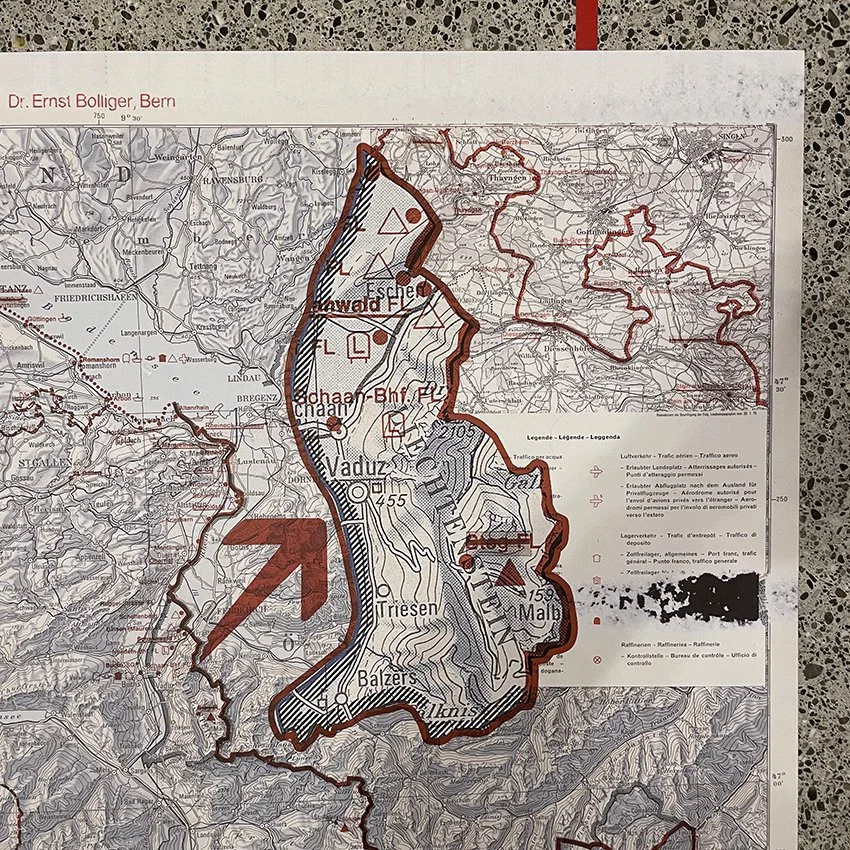

100 Jahre Zollvertrag Schweiz–Liechtenstein – zwei Ausstellungen

Ausstellung im Liechtensteinischen LandesMuseum in Vaduz, Liechtenstein

Am 29. März 1923 unterzeichneten die Schweiz und Liechtenstein einen für Liechtenstein wegweisenden Vertrag, der am 1. Januar 1924 in Kraft trat. Der Zollvertrag schloss Liechtenstein an den schweizerischen Wirtschaftsraum an und löste es aus der wirtschaftlichen Isolation.

Mit dem Abschluss des Zollvertrags verzichtete Liechtenstein auf einen Teil seiner Souveränität. Liechtenstein musste sämtliche schweizerischen Gesetze, die in einem Zusammenhang mit dem Zollvertrag standen, übernehmen. Schon wenige Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags war Liechtenstein der Ansicht, dass die erhoffte wirtschaftliche Besserung eingetreten war.

Mit der Zustimmung zum Zollvertrag half die Schweiz dem wirtschaftlich mitgenommenen Kleinstaat. Hinter dem Willen zu helfen, standen aber auch eigene Interessen und deren Durchsetzung.

Das Liechtensteinische LandesMuseum in Vaduz und das Schweizerische Zollmuseum in Gandria begehen das 100-Jahr-Jubiläum mit einer gemeinsamen Ausstellung. Diese zeigt nicht nur die Hintergründe und die Geschichte des Zollvertrags auf, sondern veranschaulicht auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Aspekten der schweizerisch-liechtensteinischen Beziehungen. Die schweizerische Forschungsstelle «Diplomatische Dokumente der Schweiz» (Dodis) ermöglicht in der Ausstellung den Zugang zu vertiefenden Dokumenten.

www.zollmuseum.ch

www.landesmuseum.li

__

Die Eröffnung der Ausstellung fand am 36. April 2023 im LandesMuseum. Politiker aus beiden Ländern nahmen an der feierlichen Vernissage teil.

__

Die Inhalte der Ausstellung wurden durch die Historikern lic. phil. Martina Sochin und den Historiker lic. phil. Donat Büchel zusammengetragen und erstellt.

In Zusammenarbeit mit

Schweizerisches Zollmuseum, Gandria

Liechtensteinsiches Landesmuseum, Vaduz

__

unter Mitwirkung von

Forschungsstelle «Diplomatische Dokumente der Schweiz» (Dodis), Bern

Gesamtverantwortung

Maria Moser, Schweizerisches Zollmuseum, Gandria

Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Liechtensteinisches Landesmuseum, Vaduz

Ausstellungskonzept

lic. phil. Martina Sochin, lic. phil. Donat Büchel, Maria Moser, Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Mathias Marxer, Gregor Schneider

Ausstellunggestaltung und -Umsetzungsplanung

Mathias Marxer; Mathias Marxer Est, Triesen FL, mathiasmarxer.li

Gregor Schneider, gschart, Ebnat-Kappel; gschart.ch

50 Shapes of Prey – eine Ausstellung mit indigener Kunst aus Kanada

50 Shapes of Prey

Eine Ausstellung mit ausgewählten Figuren, von indigenen Künstlern aus Kanada, aus der Sammlung und dem Museum Cerny in Bern. In Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Liechtenstein entsteht eine kleine und sehr feine Ausstellung … coming soon!

www.museumcerny.ch

www.landesmusuem.li

Die Sonderausstellung entstand in enger zusammenarbeit mit dem Team des Liechtensteinischen LandesMuseum, allen voran Prof. Dr. Rainer Vollkommer, und Frau Martha Cerny, Kuratorin Museum Cerny, Bern und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Kauernder Tiger, verborgener Drache – Der Charme von chinesischer Kalligraphie – eine Ausstellung

Weitere Bilder zur Ausstellung werden in Kürze nachgereicht!

«Kauernder Tiger, verborgener Drache» symbolisiert die verborgenen und einfachen Menschen mit unentdeckten Talenten. Viele gibt es auch in China. Sie lieben die Kalligraphie. Hingebungsvoll und voller Freude verbreiten sie sie über die Welt. Dies unterstreichen auch die introvertierten, ruhigen und friedvollen Charaktere Wang Zuzheng und Qi Chunlin.

www.landesmusuem.li

Die Sonderausstellung entstand in enger zusammenarbeit mit dem Team des Liechtensteinischen LandesMuseum, allen voran Prof. Dr. Rainer Vollkommer, und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Wappenbriefe für Europa – eine Ausstellung

Im monarchisch verfassten Europa hatten Wappenbriefe sowohl für die Verleiher als auch die Empfänger große Bedeutung. Die Aussteller, mehrheitlich Landesherren, förderten mit diesen Gnadenbeweisen die Identifikation mit den von ihnen regierten Staaten, die Ausgezeichneten, zumeist Untertanen, profitierten von der Standeserhöhung in ihrem gesellschaftlichen Leben. Zahlreiche Beispiele zeugen noch heute davon, dass das System mehr als 600 Jahre lang funktionierte.

Diese Wappenbriefe werden heute in Archiven, Museen oder Privatsammlungen aufbewahrt und sind daher aus organisatorischen und konservatorischen Gründen für die Öffentlichkeit meist nicht zugänglich.

Die kleine, feine Ausstellung und der ausführliche Katalog ((Bilder folgen in Kürze)) zur Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit Herrn Gerhard Seibold (Kuratot und Autor) und Prof. Dr. Rainer Vollkommer (Gesamtverantwortung) des Liechtensteinischen LandesMuseum und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

CUSP – Scheitelpunkt – Rashid al Khalifa – eine Ausstellung

CUSP – Scheitelpunkt – RASHID AL KHALIFA

Cusp – Scheitelpunkt – stellt eine Mini-Werkretrospektive des bahrainischen Künstlers Rashid Al Khalifa dar, von den atmosphärischen Landschaftsgemälden, die den Beginn seiner künstlerischen Laufbahn in den 1970er-Jahren kennzeichneten, bis zu seinen jüngsten robusten Aluminium-Installationen. Trotz der Diversität der Stile und Medien liegt seinem Œuvre eine Strömung zugrunde, die sich durch die Jahrzehnte schöpferischer Tätigkeit zieht und von Rashids Wunsch nach Entwicklung und Evolution geprägt ist. In vielerlei Hinsicht spiegeln die stilistischen Übergänge zwischen den einzelnen Perioden die sich verändernde Landschaft von Rashids Heimat und Abschnitte seines Lebens wider.

5000 Jahre Esskultur in China – eine Ausstellung

9.6.2022 – 21.8.2022

Chinas Esskultur hat eine lange Geschichte und einen wunderbaren Reichtum an Inhalten. China verfügt nicht nur über exquisit hergestelltes und funktional diversifiziertes Besteck und Geschirr, sondern auch über ausgefeilte Kochkünste und eine riesige Sammlung von Klassikern, die verschiedene Küchen dokumentieren. Abgeleitet aus der kulinarischen Praxis hat sich die chinesische Esskultur in philosophischen Gedanken wie «Vermittlung der fünf Geschmacksrichtungen» und «Harmonisierung ohne Homogenisierung» manifestiert. Es hat auch politische Weisheiten inspiriert wie «einen großen Staat zu regieren ist wie einen kleinen Fisch zu kochen» und Überzeugungen hervorgebracht wie «Medizin und Nahrung stammen aus derselben Quelle» und «Nahrung kann Leben heilen und kultivieren». Die Anhäufung chinesischer Esskultur aus Jahrtausenden stellt einen herausragenden Beitrag zur Fundgrube globaler Esskulturen dar. (Zitat: Webseite des Liechtensteinischen LandesMuseum; www.llm.li)

Die Sonderausstellung entstand in enger zusammenarbeit mit dem Team des Liechtensteinischen LandesMuseum, allen voran Prof. Dr. Rainer Vollkommer, und dem Chinesischen Nationalmuseum in Peking und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

_

Anbei zu sehen sind erste Bilder der Ausstellung kurz nach dem Aufbau der Ausstellung. Die wirklich tollen Bilder folgen noch in Kürze von Sven Beham, Fotograf des Liechtensteinsichen LandesMuseum.

verehrt und gejagt – Inszenierung der Tiere seit der Steinzeit – eine Ausstellung

__

30. Jan. 2022 – 19. Juni 2022

__

verehrt und gejagt

Inszenierung der Tiere seit der Steinzeit

Tiere spielen für die Menschen seit jeher eine besondere Rolle, zunächst als Jagdwild, später als Haustiere. Die Menschheit profitiert auf vielfältige Art und Weise von ihnen. Im Laufe der Zeit pflegt der Mensch zu einzelnen Tierarten unterschiedliche Verhältnisse. Dieser stete Wandel zeigt sich bei den archäologischen Funden, die mit Tiermotiven verziert sind, oder bei künstlerischen Darstellungen von Tieren.

__

Ob gewaltiges Mammut, pfeilschnelle Gazelle oder winzige Fliegenlarve, Tiere dienen seit der Altsteinzeit als Modelle für Bilder und Skulpturen. Die Ausstellung «verehrt und gejagt» gibt Einblick in die Vielfalt der ur- und frühgeschichtlichen Tierdarstellungen und zeigt auf, wie sich der Umgang mit den Tieren wandelt. Zu sehen sind Funde aus der Schweiz und dem umliegenden Ausland, von der Steinzeit bis zum frühen Mittelalter.

In der Art der Darstellung spiegelt sich das wechselvolle Verhältnis des Menschen zum Tier. Lebenswichtige Nahrung, Gottheit, Arbeitskraft oder Weggefährte – über die Jahrtausende ist es einem steten Wandel unterworfen. Manchmal stellen Tiere eine unkontrollierbare Bedrohung dar, dann wieder verkörpern sie Reichtum und Wohlergehen. Mal ist der Mensch der Gejagte, mal das Tier, und oft profitieren beide Seiten von einer Allianz.

Kinder im Primarschulalter entdecken die Ausstellung auf einem Rätseltrail. An abwechslungsreichen Mitmachstationen kommen sie dem Geheimnis des Löwen Leo auf die Spur.

Informationen zur kommenden Sonderausstellung – einfach Klicken!

Startseite Home-Page des Museums.

Pressebericht zur Ausstellung in der Luzerner Zeitung.

Die Sonderausstellung ensteht in Zusammenarbeit mit: Ulrich Eberli, Museumsleiter (Gesamtleitung); Andrea Kläusler, Administration; Ursina Zweifel und Sarah Wicki, Bildung und Vermittlung; Dorothea Hintermann, wissenschaftlicher Mitarbeiterin; Bernhard Bigler, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Giacomo Pegurri, Restaurator und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Operetten in Liechtenstein – eine Ausstellung

Eine kleine Sonderausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum.

Die Tradition der Volkstheater in Liechtenstein geht in die Zeit um 1920 zurück. Damals begannen viele Männerchöre, in der Fasnachtszeit volkstümliche Theater aufzuführen. Der einzige Zweck war die Unterhaltung des Publikums – und das ist bis heute so geblieben. Die Ansprüche stiegen: 1940 wurde in Vaduz erstmals eine Operette inszeniert, Balzers folgte 1946. Diese Operetten waren die Highlights im liechtensteinischen Kulturschaffen. Die Besucherinnen und Besucher kamen in Scharen aus der ganzen Region. Doch die Männerchöre waren von den ständig wachsenden Ansprüchen überfordert. Die Operetten mussten auf eine neue Trägerschaft gestellt werden, wozu es die Operettenvereine brauchte. Heute stehen diese vor neuen Herausforderungen: Um die Zukunft der Operetten zu sichern, braucht es die Treue des Publikums, eine gute Verankerung im Dorf und in der Region, das Wohlwollen der Sponsoren und der öffentlichen Hand sowie die Mitwirkung renommierter Stars.

www.liechtensteinischeslandesmuseum.li

Die hier gezeigten Bilder stammen von Sven Beham, LLM. Besten Dank Sven!

Die Sonderausstellung entstand in enger zusammenarbeit mit Paul Vogt, Kurator und Autor der Begleitpublikation zur Ausstellung, dem Team des Liechtensteinischen Landesmuseums und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Die CURTA – Made in Liechtenstein – eine Ausstellung

Auszug aus einem Pressetext:

Wie aus der genialen Idee eines Erfinders ein Industrieprodukt in Liechtenstein wurde.

Die CURTA ist die kleinste mechanische Rechenmaschine der Welt, die in grossen Stückzahlen gebaut wurde. Sie wurde 1938 von Curt Herzstark aus Wien patentiert. Für die Entwicklung blieb wegen des zweiten Weltkriegs vorerst keine Zeit. Curt Herzstark konnte als Häftling im Konzentrationslager Buchenwald in der Freizeit Pläne für seine Rechenmaschine zeichnen.

Als Fürst Franz Josef II. nach Kriegsende auf die Erfindung aufmerksam wurde, gründete er die Rechenmaschinenfabrik Contina AG. Curt Herzstark baute den Fertigungsbetrieb unter schwierigen Bedingungen auf. Es gab es praktisch keine Fachkräfte, die wirtschaftlichen Bedingungen in Liechtenstein waren ungünstig. In der Ausstellung werden erstmals alle originalen Modelle der Entwicklungsgeschichte gezeigt. Das wirtschaftliche Umfeld, der Werdegang des Industriebetriebs und der Lebenslauf des Erfinders werden anhand von einzigartigen Objekten, Fotos, Filmen und Dokumenten dargestellt.

www.landesmuseum.li

__

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseum, Diplom Ingenieur Hansjörg Nipp (Kurator, Inhalte und Texte) und mit Mathias Marxer und Valeria Lins beide Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Pfarrer Fridolin Tschugmell fotografierte – eine Ausstellung mit digitalem Mehrwert

www.tschugmell-archiv-mauren.li

Im LAK-Haus Peter und Paul (LAK > Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe), Altersheim in Mauren, werden 48 grossformatige Bilder von Pfarrer Friedolin Tschugmell ausgestellt. Um vertiefende Informationen zu den jeweiligen Bildern zuerhalten, kann ein QR-Code, jeweils neben dem Bild angebracht, gescannt werden und man gelangt auf die Webseite des digitalen Tschugmell-Archives der Gemeinde Mauren.

Auf der Webseite können Bilder, Texte, aber auch Tonfiles, wiedergegeben in ‘maurischem’ Dialekt, gesprochen von dem Schauspieler Leander Marxer, abgerufen werden.

In enger Zusammenarbeit mit Andrea Mauerer, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Maueren im Fürstentum Liechtenstein, entsteht das Digitales-Archiv zu dem umfangreichen fotografischen Werk von Pfarrer Fridolin Tschugmell.

Zusätzlich ensteht eine Katolog zu den ausgestellten Werken des Fotografen Tschugmell, welche zur Zeit und bis auf weiteres, im LAK-Haus Peter und Paul, Altersheim in Mauren, ausgestellt werden.

Herzlichen Dank der Gemeinde Mauern, Fredy Kaiser und Andrea Maurer, an Thomas Riegger des LAK, an Leander

Marxer und Simon Biedermann für die tollen Tonaufnahmen und an Mike Trummer für die professionelle Umsetzung der Webseite.

www.mauren.li – Gemeinde Mauren

www.lak.li – Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe

PostMuseum Liechtenstein – eine Nomination zum Museum des Jahres 2020

Na, das freut uns aber! Hatten Mathias Marxer von Mathias Marxer Est. in Triesen FL und ich massgeblich die Finger bei der Entwicklung des neuen Postmuseums im Spiel! Herzliche Gratulation dem LandesesMuseums des Fürstentums Liechtenstein zu dieser Nomination.

https://www.landesmuseum.li/de/

https://stamps.postmuseum.li/

Märchen, Sagen und Symbole – eine Ausstellung

Die umfangreiche Ausstellung wurde am 1. April 2021 eröffnet.

_

Auszug aus dem Flyer zur Ausstellung:

Die berühmten Worte: «Es war einmal…» lassen viele aufmerksam und hellhörig werden, ist es doch die Eröff-nungszeile, um in eine andere Welt einzutauchen – in die Welt der Märchen, Mythen, Legenden, Fabeln und Sagen. Diese fantasievollen Erzählungen wollen die Fragen, um die Entstehung der Welt und das Leben in dieser Vielfalt beantworten. Wie lautet der Plan der schicksalsbestimmenden, übernatürlichen Mächte, welche Ursachen haben Übel, Krankheit und Tod, und von welchen aussergewöhnlichen Taten gibt es neue Kunde? Grausame Götter, tapfere Helden, böse Geister und Hexen, wundersame Hybridwesen, unschuldige Einhörner, gute Feen und mächtige Drachen sowie sagenumwobene Schwerter und wertvolle Schätze begegnen uns in diesen Erzählungen. Sie wurden in verschiedenen Kulturen niedergeschrieben. Eingeritzt in Ton, aufgeschrieben von den Brüder Grimm, Andersen, Wild, La Fontaine bildhaft illustriert von Vogeler, Dulac, Rackham, Schädler und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern. Die Spuren beginnen tief in der Vorgeschichte, verbreiten sich zu einem frühen Zeitpunkt und finden sich heute wieder in der modernen Welt der Fantasy-Erzählungen und Filme. Mit dieser gross angelegten Ausstellung stellt das Liechtensteinische LandesMuseum erstmalig die Themen Märchen, Mythen, Legenden, Fabeln und Sagen sowohl deren Symbolik vor, die einen fundamental wichtigen Bestandteil jeder Kultur und ihres kollektiven Gedächtnisses bilden. tandteil jeder Kultur und ihres kollektiven Gedächtnisses bilden.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseum, Dr. Wolfgang Wettengel und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

_

Bilder der Sonderausstellung:

Liechtensteinisches Landesmuseum, Sven Beham

_

Im Rahmen der Ausstellung entstand das schöne Bilder- und Lesebuch 'Liechtensteinische Sagen‘

Die Illustratorin Eliane Schädler aus Triesenberg hat 10 ausgewählte Liechtensteiner Sagen ‚schaurig‘ schön illustriert und emotional bebildert. Das Buch wird in deutsch, englisch, russisch und chinesisch publiziert.

Die Publikation kann im Liechtensteinischen Landesmuseum, Vaduz erstanden werden.

ICOM Schweiz – Internationaler Museumsrat

Diverse Aufgaben und Umsetzungen auf Basis des ICOM CI/CD einer Pariser Agentur.

www.museums.ch

__

ICOM Schweiz - Internationaler Museumsrat

ICOM Schweiz ist der Schweizer Verband der Museumsfachleute. 1953 begründet ist ICOM Schweiz eines der grössten nationalen Komitees des Internationalen Museumsrats ICOM. ICOM Schweiz setzt die ICOM-Ziele national um und arbeitet eng mit dem Verband der Museen der Schweiz VMS zusammen.

Die Ziele von ICOM Schweiz

die internationalen Kontakte fördern

_ Zum Beispiel mit der regelmässigen Organisation von Drei-Länder-Tagungen mit den Nationalkomittees der Nachbarländer (Bodensee-Symposium mit ICOM Deutschland und ICOM Österreich; Rencontres du Léman mit ICOM France und ICOM Italia)

_ Zum Beispiel mit der Teilnahme ihrer Mitglieder an internationalen Projekten (Europäische Berufsprofile)

_ Mit einer aktiven Rolle bei der Verbesserung der zentralen Strukturen von ICOM, insbesondere bei den Generalversammlungen und den Sitzungen des Advisory Committee

Ethik in die Museumsarbeit einbringen

_ Zum Beispiel durch die Veröffentlichung der ethischen Richtlinien von ICOM in deutscher Sprache

_ Zum Beispiel mit der Integration von ethischen Inhalten in sämtlichen Ausbildungskursen, die ICOM Schweiz organisiert oder unterstützt

Qualität in der Ausbildung sichern

_ Zum Beispiel mit der Organisation von Ausbildungskursen

_ Zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit den Westschweizer Universitäten bei der Lancierung und Durchführung eines Masters in Museologie

_ Zum Beispiel mit der Lancierung eines ICOM-Labels für Ausbildungskurse externer Anbieter

Der Internationale Museumsrat ICOM wurde 1946 durch Vertreter von 14 Nationen gegründet. ICOM ist ein nichtstaatlicher Verband, formell mit der UNESCO verbunden und ist mit beratender Stimme im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO vertreten.

Mit seinen über 48’000 Mitgliedern in 142 Ländern und Territorien bildet der Internationale Museumsrat ICOM ein weltweites Netz von Museumsfachleuten aller Disziplinen und Spezialisierungen. Mit seinen 1'775 Mitgliedern ist ICOM Schweiz eines der grössten nationalen Komitees.

soLIdarisch – eine Zusatzausstellung

Die Sonderausstellung GLOBAL HAPPINESS von Helvetas, welche ursprünglich am 20. März 2020 hätte eröffnet werden sollen, konnte nun im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz, am 15. Mai dem Publikum übergeben werden!

Die Sonderausstellung GLOBAL HAPPINESS, welche unteranderem in Zusammenarbeit mit dem LED (Liechtensteinischer Entwicklungs-Dienst) entstand, wird nun in Vaduz als zweite Station der Wanderausstellung, nach Aarau, verlänger bis in den Februar 2021 dem Publikum präsentiert.

Zudem wurde eine Zusatzausstellung, mit spezifischem Liechtensteiner Inhalt, zur Ausstellung GLOBAL HAPPINESS entwickelt: ‘soLIdarisch – weil Liechtenstein das Wohl aller am Herzen liegt’. Erste Bilder zur Zusatzausstellung – die Bilder entstanden während dem Aufbau – können wir gerne an dieser Stelle bereits präsentieren.

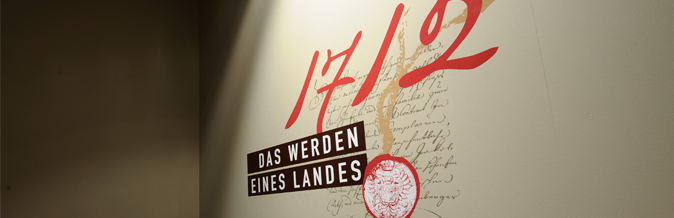

1719 – 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein – eine Ausstellung

Am 26. Februar 2019 wurde die Sonderausstellung erfolgreich eröffnet. Die Sonderschau kann bis Januar 2020 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz besucht werden.

1719 – 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein

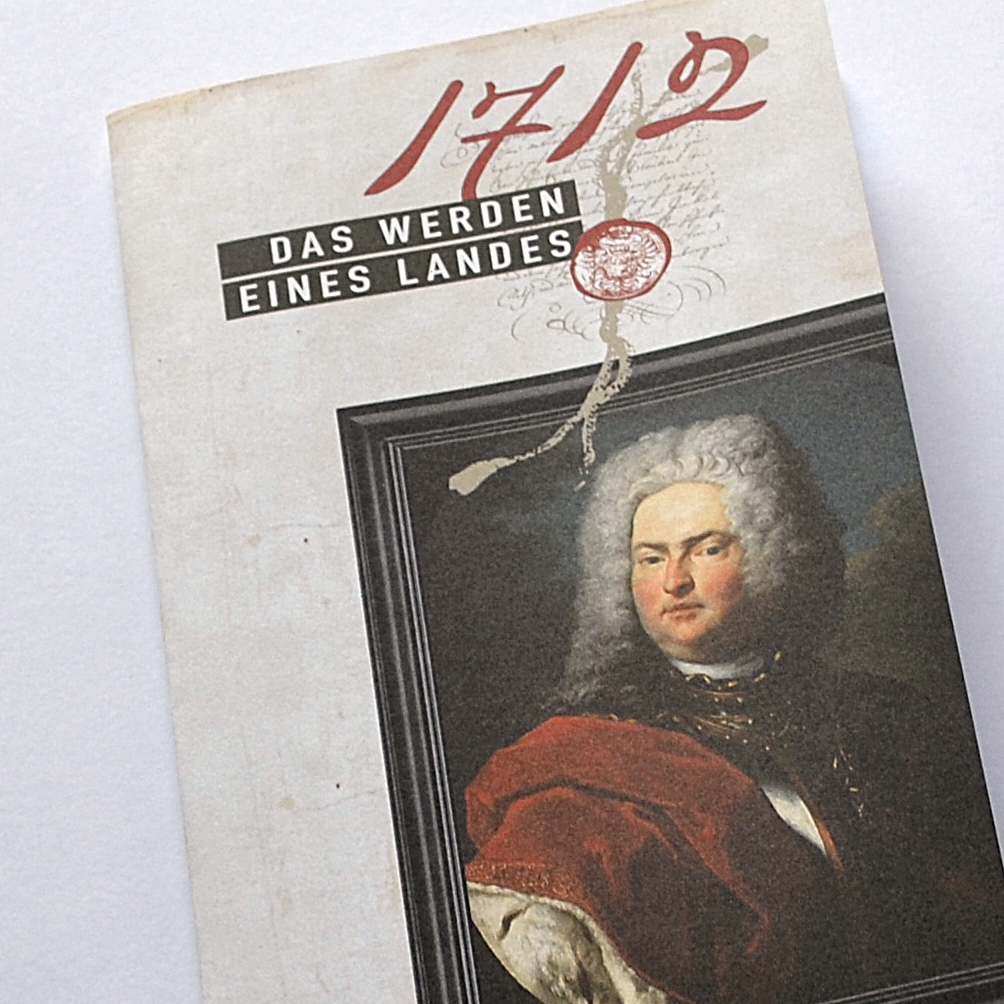

Im Jahr 2019 feiert das Fürstentum Liechtenstein seinen 300. Geburtstag. Am 23. Januar 1719 erhob Kaiser Karl VI. die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg zum neuen Reichsfürstentum Liechtenstein. Damit war ein neues Land im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation entstanden, das bis heute als einziges als souveränes Land in den schon damals gezogenen Grenzen überlebt hat. In der Ausstellung wird mit einmaligen Objekten aus den Fürstlichen Sammlungen und aus vielen bekannten Museen ein Zeitbild zwischen 1712 und 1772 entworfen. So wird das damalige Liechtenstein in seiner unterschiedlichen Facetten und werden die Bewohner und der Fürst von Liechtenstein sowie der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation vorgestellt. Die Geschichte der wichtigsten Länder und die ständig tobenden Kriege werden geschildert. Es werden auch Einblicke in viele weitere Bereiche dieser Zeit in Liechtenstein und in der Welt gewährt. Präsentiert werden u. a. das Alltagsleben, die Wirtschaft, Literatur, Philosophie, Musik, Kunst, Architektur und die Wissenschaften. Besondere Phänomene dieser Zeit werden hervorgehoben wie die literarischen Salons, die Logen, die Chinoiserien und das Porzellan. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Epoche der Aufklärung gelegt, die das Fundament unseres heutigen Denkens und der Gesellschaft bildet und zum Industriezeitalter geführt hat.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseum und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Bilder der Sonderausstellung:

Liechtensteinisches Landesmuseum,

Sven Beham

Nomination – Postmuseum Liechtenstein – schönstes neues Museum 2020?

_

Liechtensteiner Vaterland, 2019_12_05

Postmuseum schönstes neues Museum Europas?

Die Jury des Europäischen Museum des Jahres Preises hat das Postmuseum Liechtenstein, Teil des Liechtensteinischen Landesmuseums, zum schönsten neuen Museum Europas 2020 nominiert.

Der endgültige Gewinner wird am Samstag, dem 2. Mai 2020, im Nationalmuseum von Wales in Cardiff gekürt. Die Nomination selbst ist schon eine sehr grosse Auszeichnung und würdigt das im letzten Jahr komplett erneuerte Postmuseum. (pd)

_

Postmuseum Liechtenstein – elektronischer Briefmarkenkatalog

Die neu geschaffene Applikation ‘elektronischer Briefmarkenkatalog’* (Gesamter Briefmarkenkatalog der liechtensteinischen Briefmarken) ist im Postmuseum auf grossen Touchscreens und online in deutscher, englischer und chinesischer Sprache abrufbar: https://stamps.postmuseum.li

Die Applikation läuft im Postmuseum auf grossen Touchscreens und bittet so besten Einblick in die Welt der Liechtensteiner Briefmarkensammlung, zur Geschichte der Briefmarken in Liechtenstein und der Welt im allgemeinen. Zu dem findet sich einiges an Wissenswertem rund um das Thema Philatelie im Beriech Wissen in der Applikation. Der ‘elektronische Briefmarkenkatalog’ wird laufenden mit den neusten Ausgaben von Liechtensteiner Briefmarken ergänzt und durch das einbinden von originalen Entwürfen der Künstler und Gestalter erweitert.

Das Projekt Neugestaltung des Postmuseum Liechtenstein im Engländerbau in Vaduz und die Digitalisierung des gesamten Briefmarkenkatalogs der Liechtensteiner Briefmarken entstand in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

*Herzlichen Dank gebührt Manuel Märklin Programmierung, St.Gallen und der Firma GoEast, St.Gallen die uns bei der Umsetzung der Applikation mehr als nur tatkräftig unterstützen und massgeblich zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis beigetragen haben.

Postmuseum Liechtenstein – eine Neueröffnung nach einer Totalsanierung

Die Neueröffnung des komplett sanierten Postmuseum im Engländerbau in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, fand am 18. Dezember 2018 statt. Anbei ein paar erste Impressionen aus dem Museum. Gerne präsentieren wir an dieser Stelle in Kürze weitere Impressionen aus der Dauerausstellung, dem Sonderausstellungsbereich und des Shops.

Zudem freut es uns ausserordentlich bald Einblicke in die neu geschaffene Applikation ‘elektronischer Briefmarkenkatalog’* (Gesamter Briefmarkenkatalog der liechtensteinischen Briefmarken) zeigen zu dürfen. Die Applikation läuft im Postmuseum auf grossen Touchscreens und bittet so besten Einblick in die Welt der Liechtensteiner Briefmarkensammlung, zur Geschichte der Briefmarken in Liechtenstein und der Welt im allgemeinen. Zu dem findet sich einiges an Wissenswertem rund um das Thema Philatelie im Beriech Wissen in der Applikation. Der ‘elektronische Briefmarkenkatalog’ wird laufenden mit den neusten Ausgaben von Liechtensteiner Briefmarken ergänzt und durch das einbinden von originalen Entwürfen der Künstler und Gestalter erweitert. Der selbige Briefmarkenkatalog ist unter https://stamps.postmuseum.li auch online abrufbar und wird zur Zeit noch für diverse Ausgabegeräte optimiert.

Das Projekt Neugestaltung des Postmuseum Liechtenstein im Engländerbau in Vaduz und die Digitalisierung des gesamten Briefmarkenkatalogs der Liechtensteiner Briefmarken entstand in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

*Herzlichen Dank gebührt Manuel Märklin Programmierung, St.Gallen und der Firma GoEast, St.Gallen die uns bei der Umsetzung der Applikation mehr als nur tatkräftig unterstützen und massgeblich zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis beigetragen haben. Danke!

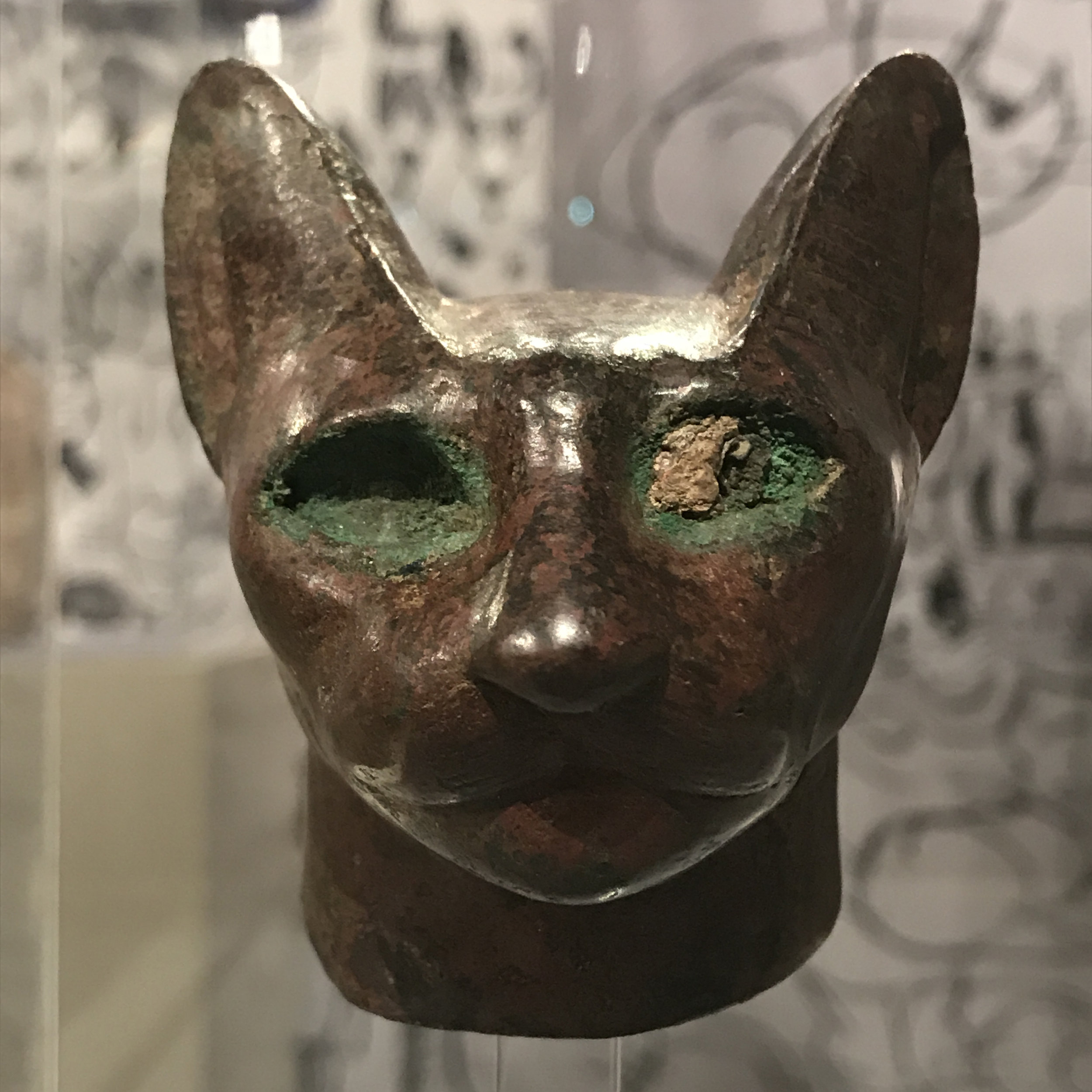

Diese Katze ist die Sonne selbst – Am Anfang gegenseitiger Begegnung – eine Ausstellung

Am 20. Juni 2019 wurde die kleine Sonderausstellung erfolgreich eröffnet. Die Sonderschau kann bis Ende Oktober im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz besucht werden.

Diese Ausstellung widmet sich einer wunderbaren Freundschaft. Als die Menschen im Nahen Osten vor etwa 10'000 Jahren ihre Lebensweise durch eine Vorratswirtschaft revolutionierten, verbesserten sie damit auch die Lebensbedingungen ungebetener Gäste. Mäuse in den Speichern waren für die wilde Falbkatze jedoch eine willkommene Nahrungsquelle.

Im Alten Ägypten konnten Katzen den Sonnengott verkörpern und für den Erhalt der Schöpfung kämpfen. In Gestalt der Göttin Bastet wurden sie zum Sinnbild für Liebe, Festlichkeit und Freude.

Mit der Hexenverfolgung im Abendland brach für die Katze ein dunkles Zeitalter an, doch in der Renaissance wurde auch sie wiederentdeckt. Heute zählen Katzen zu den beliebtesten Haustieren. Es gibt kaum eine Berühmtheit, von der kein Foto mit Katze existiert. Doch mit den neuen Medien wurde die Katze selbst weltweit zum Star.

Diese Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseum, mit dem Kurator Dr. Wolfgang Wettengel und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Stadt, Land, Fluss – Römer am Bodensee – eine Ausstellungsadaption mit Sonderschau

> Das Bildmaterial ist in zwei Teile gegliedert: erst Bilder zur Sonderausstellung 'Stadt, Land, Fluss – Römer am Bodensee' und zweitens die Bilder zur Sonderschau wie 'Perlen an einer Schnur – Römische Besiedlung in Liechtenstein'.

Stadt, Land, Fluss – Römer am Bodensee – eine Ausstellung im Landesmuseum Liechtenstein in Vaduz vom 15. März 2018 bis 14. September 2018.

Um 15 v. Chr. eroberten die Römer das Gebiet rund um den Bodensee. Damit begann für die Region eine prosperierende Epoche, die erst im Laufe des 3./4. Jh. n. Chr. mit den räuberischen Einfällen der Germanen endete. In der Ausstellung «Stadt, Land, Fluss – Römer am Bodensee» wird diese Zeit in all ihren Facetten beleuchtet. Das regionale Zentrum war die Stadt Bregenz mit einem grossen Tempelbezirk. Entlang der Verkehrsachsen entstanden Siedlungen und mehr als 120 Gutshöfe. Die zahlreichen Funde und Lebensbilder geben einen unvergesslichen Einblick in den Alltag der Bewohner.

Die Ausstellung entstand in Kooperation von Museen und archäologischen Diensten aus Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland unter der Federführung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg und des Amts für Archäologie Thurgau.

http://www.konstanz.alm-bw.de/de/

http://www.vorarlbergmuseum.at

https://www.sg.ch/home/kultur/archaeologie.html

Die Liechtensteinische Archäologie erweitert die Ausstellung speziell für die Präsentation im Landesmuseum durch die Sonderschau «Wie Perlen an einer Schnur – Römische Besiedlung in Liechtenstein».

–

Die Überarbeitung und Anpassung der Wanderausstellung und die spezielle Sonderschau für das Landesmuseum in Vaduz entsteht in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur – Archeologie, dem Liechtensteinischen Landesmuseum und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Bilder der Sonderausstellung:

Liechtensteinisches Landesmuseum,

Sven Beham

_

Faszination Pyramiden – eine Ausstellung

'Faszination Pyramiden' eine Ausstellung im Landesmuseum Liechtenstein in Vaduz vom 6. Juli 2017 bis 14. Januar 2018.

Bilder der Sonderausstellung:

Liechtensteinisches Landesmuseum,

Sven Beham

Weiters Bildmaterial folgt in Kürze.

_

Auszug aus dem Presse-Text:

Faszination Pyramiden

Schon die alten Griechen standen vor 2500 Jahren bewundernd vor den Pyramiden von Giza und zählten sie daher zu den sieben Weltwundern. Und noch heute faszinieren die Pyramiden, die viele Fragen aufwerfen. Wie wurden sie gebaut? Wie lange brauchte man dafür? Wie ging man mit diesen Bauten um, die für Ewigkeit, Jenseitsvorstellungen, Kontinuität und Monumentalität stehen? Warum und wie kam es zur Begeisterung für die Pyramiden? Was verbindet die Pyramide mit dem Obelisken? Diesen und weiteren Fragen wollen wir nachgehen und durch einzigartige Modelle und Zeichnungen anschaulich die wichtigsten Pyramiden vorstellen. Originale aus ihrer Zeit sollen ihr Umfeld beleuchten. So findet der Besucher sehr schöne und interessante Exponate wie Köpfe von Pharaonen, Statuen und Reliefs aus Altägypten und Goldringe einer Königin von Nubien. Sie kommen aus dem Ägyptischen Museum in Berlin, der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien, dem Museum August Kestner in Hannover, dem Antikenmuseum in Basel und dem Ägyptischen Museum der Universität Leipzig.

Die Ausstellung wird erstmalig auch profund aufzeigen, wie die Pyramiden und Obelisken von Ägypten nach Europa kamen und welche neue Begeisterung sie in der Neuzeit hervorriefen. Auch dazu werden einzigartige Kunstwerke zu sehen sein, wie Modelle, Gemälde, Skulpturen und Porzellan, u. a. aus dem Pantheon in Wörlitz, den Princely Collections Vaduz - Vienna, dem Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich und den Kunstsammlungen von Weimar.

_

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Christian Tietze, Weimar, dem Liechtensteinischen Landesmuseum und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

1866 - Liechtenstein im Krieg - eine Ausstellung

Die Ausstellung „1866 – Liechtenstein im Krieg – Vor 150 Jahren“, kuratiert von Peter Geiger, zeigt ein in der Öffentlichkeit wenig bekanntes, für Liechtenstein indes bedeutendes Epochenjahr. 2016 jährt es sich zum 150. Mal. Liechtenstein verliert mit dem Ende des Deutschen Bundes seine internationale Einbindung – und gewinnt erstmals wirkliche Souveränität. Es bleibt wirtschaftlich durch Österreich gesichert und tritt ins Industriezeitalter ein. Auf der Grundlage der konstitutionellen Verfassung von 1862 werden eine Fülle von Reformen verwirklicht. Zugleich erlebt das Land einen kulturellen Aufschwung, mit erster Zeitung, Fortbildungsschule und Vereinsgründungen.

Gezeigt werden an dieser Stelle einen Einblick in die kleine und sehr feine Ausstellung, sämtliche Panels die in der Ausstellung zum tragen kamen und den kleinen Katalog (folgt bald!) welcher zur Ausstellung hergestellt wurde.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Historiker Peter Geiger, dem Liechtensteinischen Landesmuseum und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Helden – Geschichte in Meisterwerken uraler Steinkünstler – eine Ausstellung

Helden. Geschichte in Meisterwerken uraler Steinkünstler.

Wir freuen uns den zweiten Teil der im letzten Jahr gezeigten Ausstellung 'Sagen und Märchen – in Meisterwerken uraler Steinkünstler' präsentieren zu dürfen!

Die Ausstellung wird in Anlehnung an ein bereits vorhandenes Buch, welches durch russische Gestalter erstellt wurde, umgesetzt.

***

Auszug aus einem Pressetext des Liechtensteinischen Landesmuseum zur Sonderausstellung:

Das Liechtensteinische Landesmuseum zeigt vom 24. März bis 12. Juni 2016 die Sonderausstellung „Helden. Die Geschichte in Meisterwerken Uraler Steinkünstler“.

Viele Kunsthandwerkszweige und das von ihnen über Jahrhunderte tradierte Wissen gehen immer mehr verloren. Die Tradition hochwertiger Skulpturen, herausgearbeitet und zusammengesetzt aus unterschiedlichsten (Halbedel-)Steinen, überlebte im Ural bis heute, ist jedoch auch dort in der Existenz bedroht. Doch dank der Unterstützung von Mäzenen wird dieses Kunsthandwerk hoffentlich nicht nur bewahrt bleiben, sondern wieder einen Aufschwung erfahren.

In dieser Ausstellung präsentieren wir der Weltöffentlichkeit die Früchte hochwertigster Steinschneidekunst als dreidimensionales Mosaik aus verschiedensten Steinsorten. Sie knüpfen an die Tradition der berühmten Florentiner Steinschneidekünstler und vor allem an die letzten Werke des berühmten Hofjuweliers Karl Fabergé an. Die Uraler Künstler haben in den letzten Jahren die Techniken jedoch noch mehr perfektioniert, so dass der Betrachter zunächst kaum glauben kann, dass es sich bei den Skulpturen um Arbeiten aus Naturstein ohne Einfärbungen handelt.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erhielten die Uraler Meister Zugang zum freien Markt der Mineralien und arbeiten seitdem aktiv an der Entwicklung innovativer Technologien der Steinbearbeitung, in dem Bestreben, das Beste aus der Tradition dieses ehrbaren Handwerks zu erhalten. Man kann behaupten, dass sich im Ural eine eigenständige Strömung herausgebildet hat: Die Arbeiten zeichnen sich durch immer geringere konventionelle Schranken und Stilisierungen aus. Den Meistern reicht es nicht mehr, eine Szene mit mehreren Figuren in Steinform darzustellen, sie versuchen darüber hinaus, die Persönlichkeit einer jeden von ihnen durch Mimik und Pose herauszuarbeiten und ihre Emotionen zu transportieren.

Diese Feinstarbeit besteht aus vielen Etappen: der Erstellung eines Modells, der Auswahl der Gesteine, Bearbeitung und Entfaltung der Eigenschaften jedes einzelnen Steins und der Zusammensetzung des dreidimensionalen Mosaiks. Die Künstler steigern stetig den Schwierigkeitsgrad der Form und des Inhalts: Dynamische Kompositionen treten an die Stelle von statischen, die Ausmasse der Kunstwerke nehmen zu. Dabei finden Elemente aus Ziersteinen und Emaille immer weniger Verwendung – diese „Reinheit des Steins“ ist ebenfalls zu einem Unterscheidungsmerkmal der im Ural entwickelten Richtung geworden.

Die hier erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellten Steinskulpturen zeigen mythische und historische Figuren wie Alexander den Grossen oder Dschingis Khan, die die Welt bewegten und erschütterten. Die Skulpturen schildern in äusserst expressiver Darstellung grosse und kleine Helden, die Taten vollbrachten, aber auch oft Menschen ins Unglück stürzten. So steckt auch hinter jedem Helden ein Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen und hinter jedem Mächtigen stecken auch Machtlose.

***

Ab dem 24. März 2016 bis 12. Juni 2016 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Römer, Alamannen, Christen – eine Ausstellung

Römer, Alamannen, Christen – Frühmittelalter am Bodensee

Die sehr interessante Wanderausstellung wurde in Konstanz in Zusammenarbeit mit Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg und des Amts für Archäologie Thurgau, der Archäologie des Fürstentums Liechtenstein, der Kantonsarchäologie Sankt Gallen, der Kreisarchäologie Konstanz, dem vorarlberg museum und der Denkmalpflege im Regierungsbezirk Freiburg (D) konzipiert und in Konstanz (D), Frauenfeld (CH), Bregenz (A) und Sankt Gallen (CH) gezeigt.

Nun wird die Sonderausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz vom 18. Februar bis 29. Mai 2016 ein letztes Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Die Überarbeitung und Anpassung der Wanderausstellung für das Landesmuseum in Vaduz entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Was blieb, als die Römer gingen? – eine Sonderschau

Römer, Alamannen, Christen – Was blieb, als die Römer gingen? Liechtenstein im Frühmittelalter

Eine Sonderschau zur Sonderausstellung 'Römer, Alamannen, Christen – Frühmittelalter am Bodensee' im Liechtensteinischen Landesmuseum: 18. Februar bis 29. Mai 2016.

Die Archäologie des Fürstentum Liechtenstein präsentiert weiter interessante Funde zum Frühmittelalter aus Liechtenstein und führt zudem auf anschaulicher Art und Weise in Grabungstechniken ua. Blockbergung ein.

In Kürze wird an dieser Stelle, nebst den Panelinhalten, auch Bildmaterial der Ausstellung präsentiert.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit der Archäologie des Fürstentums Liechtenstein und mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Der Föhn – eine Ausstellung

Eine Ausstellung im Alten Pfarrhof Balzers.

Der Föhn ist mehr als nur ein Wetterphänomen. Er weht, tobt, bläst, fegt, wütet, tost, sorgt für warme Temperaturen, drückt aufs Gemüt und lastet auf Kopf und Nerven. Dieses Wetterereignis, das in vielen Tälern des Alpenraums beobachtet werden kann, wird gefürchtet oder geliebt, aber lässt sicher niemanden kalt.

Der Föhn reisst alles mit sich, was nicht niet- und nagelfest ist, aber öffnet gleichzeitig den Blick für die Schönheiten der Natur. Mit Rüfe und Rhein zählt er jedoch auch zu den drei Landesnöten, denn nicht selten wurden durch ihn Brände zu Grossbränden geschürt. Doch in der subjektiven Wahrnehmung der Menschen gehört er einfach zu Liechtenstein und zu Balzers insbesondere.

Bereits von Horaz im 1. Jahrhundert v. Chr. beschrieben, inspiriert der Föhn heute noch Künstler und Schriftsteller. Kopfwehgeplagten dient er als Sündenbock, und sogar für sportliche Misserfolge wird er verantwortlich gemacht.

Doch was ist der Föhn überhaupt und wie entsteht er? Föhnt es bei uns häufiger als anderswo? Und hat der Föhn tatsächlich einen Einfluss auf die Gesundheit?

In der Ausstellung im Alten Pfarrhof werden meteorologische Aspekte beleuchtet, die positiven Seiten des Föhns gezeigt, aber auch die verheerenden Folgen von Föhnstürmen geschildert.

Markus Burgmeier, Kurator und

Leiter des Kulturzentrum Alter Pfarrhof

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Liechtensteiner Trachten – eine Ausstellung

Am 15. Dezember 1965 wurde die Liechtensteinische Trachtenvereinigung als Dachverband aller Trachten tragenden und das Brauchtum pflegenden Vereine in Vaduz gegründet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums präsentiert das Landesmuseum zusammen mit der Liechtensteinischen Trachtenvereinigung diese Sonderausstellung. Die Ausstellung wurde in Anlehnung an ein bereits vorhandenes Buch zum Jubiläum gestaltet und umgesetzt.

Ab dem 25. November 2015 bis 3. April 2016 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Bilder der Ausstellung: © Liechtensteinisches Landesmuseum, Sven Beham

Marilyn – die starke Monroe – eine Ausstellung

'Marilyn – die starke Monroe' – die viel gelobte Ausstellung wurde zusammen mit der kleinen und interessanten Ausstellung 'Vom Fräulein zur Frau – Emanzipation in Liechtenstein' eröffnet.

26. März bis 1. November 2015 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz. In Zusammenarbeit mit Ted Stampfer, Brentwood GmbH.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Abbildungen: Keyvisual und Logo zur Ausstellung, Blick in die Ausstellung im grossen Sonderausstellungssaal und in die Loggia der Sonderausstellungsräume des Liechtensteinischen Landesmuseum, diverse begleitende Massnahmen wie zum Beispiel Kulturplakat, Einladungskarte zur Vernissage im Zusammendruck mit der Einladung zur Ausstellung 'Vom Fräulein zur Frau – Emanzipation in Liechtenstein', Fassadenbanner, Fahnen, viel beachtete und genutzte Fotowand, Flyer zur Ausstellung, Anzeigen, Webbanner, … Bilder zum Katalog zur Ausstellung folgen in Kürze.

© Copyright des Marilyn Monroe-Bildes: Getty Images, (The LIFE Picture Collection), Marilyn Monroe

****

Die Ausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz beleuchtet die Emanzipation der Frau in den 1950er Jahren am Beispiel der meist fotografierten Frau des 20. Jahrhunderts – der Schauspielerin, Sängerin und Stilikone Marilyn Monroe. Die Ausstellung informiert über die starke Seite dieser Ausnahmeerscheinung, die selbst 53 Jahre nach ihrem Tod nichts von ihrer Faszination verloren hat und deren Einfluss auf die Gesellschaft bis heute spürbar ist.

Präsentiert werden 400 Stücke aus dem ursprünglichen Nachlass, heute Teil der Privatkollektion Ted Stampfer, der größten Ansammlung von Marilyn Monroe Originalen ihrer Art.

Zu bewundern sind hochwertige Kleidungsstücke, Accessoires, Pflege – und Stylingprodukte, Requisiten, Privat- und Filmdokumente sowie Fotografien. Erstmals werden sie weltweit in dieser Konstellation zu sehen sein. Ergänzt wird die Sammlung um Einzelstücke internationaler Sammler.

Die Ausstellungsbesucher tauchen in Marilyns Welt ein und durchwandern chronologisch die wichtigsten Entwicklungsstufen und Lebensabschnitte. Sie begegnen besonderen Ausstellungsstücken, die sowohl Zeugnis über Leben und Wirken dieser außergewöhnlichen Frau ablegen, als auch die emanzipierte Seite zum Vorschein bringen. Ergänzend wird dabei nicht nur auf die optische Veränderung und dem bewussten Einsatz ihres Körpers eingegangen, sondern auch auf Marilyns selbst bestimmte Art, sich gegen die von Männern dominierte Filmbranche aufzulehnen. Dieses mutige Verhalten führte unter anderem nicht nur zu besseren Vertragskonditionen und diversen Mitspracherechten, sondern auch zur Gründung ihrer eigenen Filmproduktionsgesellschaft und damit zu mehr Unabhängigkeit.

Schatzkammer Liechtenstein – eine etwas andere Ausstellung

Am 31. März 2015 wurde für die Öffentlichkeit das im Alpenraum einzigartige Museum „Schatzkammer Liechtenstein“ eröffnet. Unter dem Titel „Vom Fürstentum über die Welt ins Weltall" zeigt es eine repräsentative Auswahl von Kostbarkeiten der fürstlichen Sammlungen wie Kunstwerke aus wertvollen Materialien, historische Waffen, repräsentative Geschenke von Königen und Kaisern wie Friedrich II. dem Grossen und Kaiser Joseph II. Daneben werden besondere Schätze des Liechtensteiners Adulf Peter Goop präsentiert, beispielsweise eine Auswahl seiner berühmten Ostereiersammlung, die in ihrer Vielfalt einmalig ist. Herausragend ist die Fülle an wertvollen russischen Ostereiern, darunter das weltbekannte „Apfelblütenei“ von Fabergé, weitere Ostereier von Fabergé und anderen Goldschmieden. Einen weiteren Höhepunkt bilden die Mondgesteine der Apollo 11 und Apollo 17-Mission sowie die Geschichte, wie diese Steine nach Liechtenstein kamen. Natürlich fehlt auch nicht der berühmte Entwurf von Koloman Moser für die erste Briefmarke von Liechtenstein.

Das Grundkonzept zur 'Schatzkammer Liechtenstein' entstand 2012 in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Bilder der Ausstellung: © Liechtensteinisches Landesmuseum, Sven Beham

Schatzkammer Liechtenstein – ein etwas anderes Ausstellungskonzept

Das Konzept zur Schatzkammer Liechtenstein entstand bereits 2012 in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rainer Vollkommer. Die Schatzkammer wurde dann letztendlich 2015, auf Basis des ersten und groben Konzepts, realisiert. Unteranderem war die Idee mit der Schatzkammer Liechtenstein dem eiligen Touristen in Liechtenstein, quasi in einem 'Fast-Museum', einen repräsentative Überblick zu Liechtenstein an Hand einiger ausgewählten Kostbarkeiten und Kunstwerken zu bieten.

Am 31. März 2015 wurde für die Öffentlichkeit das im Alpenraum einzigartige Museum „Schatzkammer Liechtenstein“ eröffnet. Unter dem Titel „Vom Fürstentum über die Welt ins Weltall" zeigt es eine repräsentative Auswahl von Kostbarkeiten der fürstlichen Sammlungen wie Kunstwerke aus wertvollen Materialien, historische Waffen, repräsentative Geschenke von Königen und Kaisern wie Friedrich II. dem Grossen und Kaiser Joseph II. Daneben werden besondere Schätze des Liechtensteiners Adulf Peter Goop präsentiert, beispielsweise eine Auswahl seiner berühmten Ostereiersammlung, die in ihrer Vielfalt einmalig ist. Herausragend ist die Fülle an wertvollen russischen Ostereiern, darunter das weltbekannte „Apfelblütenei“ von Fabergé, weitere Ostereier von Fabergé und anderen Goldschmieden. Einen weiteren Höhepunkt bilden die Mondgesteine der Apollo 11 und Apollo 17-Mission sowie die Geschichte, wie diese Steine nach Liechtenstein kamen. Natürlich fehlt auch nicht der berühmte Entwurf von Koloman Moser für die erste Briefmarke von Liechtenstein.

www.schatzkammer.li

Vom Fräulein zur Frau – eine Ausstellung

Vom Fräulein zur Frau – Emanzipation in Liechtenstein. Der Titel der kleinen Ausstellung ist Programm! Die interessante Ausstellung wurde zusammen mit der Ausstellung 'Marilyn – die starke Monroe' eröffnet.

26. März bis 1. November 2015 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz. In Zusammenarbeit mit Martina Sochin, Liechtenstein Institut.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Abbildungen: Keyvisual und Logo zur Ausstellung – Einladungskarte zur Vernissage im Zusammendruck mit der Einladung zur Ausstellung 'Marilyn – die starke Monroe'. Blick in die Ausstellung im südlichen Raum der Sonderausstellungsräume des Liechtensteinischen Landesmuseums.

Sagen und Märchen – in Meisterwerken uraler Steinkünstler – eine Ausstellung

Eine Ausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum. Ausstellungsdauer vom 9. Juli bis 18. Oktober 2015.

Introtext zur Ausstellung Prof. Dr. Rainer Vollkommen:

In der heutigen Zeit blühen die neuen Medien. Computerspiele scheinen schon bei Kindern immer mehr die althergebrachte Vorlesekultur der Eltern und Grosseltern und das Lesen durch die Kinder zu ersetzen. Märchen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Kultur – sei es in Liechtenstein, in Russland oder woanders auf der Welt. Oft verkannt, besitzen Märchen tiefgründige Gedanken, die geholfen haben, Kinder auf das Leben vorzubereiten. Der Kampf zwischen Gut und Böse sollte Kinder auf den richtigen Pfad verweisen und helfen, ihn zu begehen. In den letzten Jahrzehnten ist die Märchenwelt, vor allem in ihrer Lesekultur, erneut in Frage gestellt worden. Daher wollen wir mit dieser Ausstellung einen kleinen kulturellen Beitrag liefern, um Kinder, Eltern und Grosseltern anzuregen, wieder vermehrt über Märchen zu sprechen. Die Ausstellung soll unsere Besucher dazu animieren, sich wieder mit der Lesekultur auseinanderzusetzen und lustvoll Märchen anhand einzigartiger traumhafter Skulpturen zu geniessen. Auch viele Handwerkszweige und das von ihnen über Jahrhunderte tradierte Know-how gehen immer mehr verloren. Die Tradition hochwertiger Skulpturen aus unterschiedlichsten Steinen überlebte im Ural bis heute, ist jedoch auch in ihrer Existenz bedroht. Doch dank der Unterstützung von Mäzenen wird dieses Kunsthandwerk hoffentlich nicht nur bewahrt bleiben, sondern wieder einen Aufschwung erfahren. In dieser Ausstellung präsentieren wir erstmals der Weltöffentlichkeit die Früchte der letzten 15 Jahre an hochwertigster Steinschneidekunst im Ural.

Ausführliche Informationen zu den Arbeiten finden Sie unter http://stonecarving.ru

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Bilder der Ausstellung: © Liechtensteinisches Landesmuseum, Sven Beham

Die Ära Napoleon – eine Ausstellung

19. Februar bis 1. November 2015 im Liechtensteinischen Landesmuseum.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Abbildung: Keyvisual und Logo zur Ausstellung Bilder der Ausstellung im Landesmuseum, Bilder des Begleitbuches zur Ausstellung.

***

Ähnlich zu Alexander dem Grossen (356–323 v. Chr.) auf seinem Weg nach Indien war Napoleon mit etwa 38‘000 Soldaten in den Orient aufgebrochen. Am 19. Mai 1798 fuhren 328 französische Schiffe in geheimer Mission von Toulon nach Ägypten, um das Land zu erobern und den Engländern diesen Weg nach Indien abzuschneiden. Napoleon brachte aber nicht nur Soldaten, sondern auch viele Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller und Musiker nach Ägypten. Sie sollten, wie bei den grossen Herrschern der Antike üblich, zum Ruhm Napoleons beitragen. Allein 167 Mitglieder des «Institut de France», das die grössten französischen Forscher der Zeit versammelte, erforschten, dokumentierten und sammelten im Auftrag von Napoleon alles, was sie zu Gesicht bekamen. Später verfassten sie darüber, von Napoleon natürlich unterstützt, prachtvolle Bücher, die zugleich damit ihren Gönner verherrlichten.

Napoleon war sich, in antiker Tradition stehend, sehr wohl bewusst, dass er sich nur verewigen konnte, wenn er sich auch aller Möglichkeiten künstlerischen Schaffens bediente und durch Werke in Musik, Literatur und Kunst immer wieder auf sich aufmerksam machen konnte. Besonders «dauerhafte Werke» waren wichtig und er erkannte richtig, dass neben Bauwerken und Steinskulpturen noch mehr die Münzen und Medaillen alle Zeiten überstanden. So überlebten bis in seine Zeit die Porträts aller römischen Kaiser dank der römischen Münzen und Medaillen. Versehen waren sie mit Inschriften, die den Namen der Kaiser und ihre Programme propagagierten. Wichtige Ereignisse in der Regierungszeit römischer Herrscher vom 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. wurden vor allem durch in Bronze geprägte Medaillen verewigt. So wünschte Napoleon: «dass auf alle glorreichen oder glücklichen Ereignisse aus der Vergangenheit und der Zukunft der [französischen] Republik Medaillen geprägt werden, und zwar nach dem Vorbild der Griechen und Römer».

Napoleon ernannte Dominique-Vivant Denon (1747–1825), der sich bereits in Ägypten ausgezeichnet hatte, zum Generaldirektor des Zentralmuseums der Künste («Musée central des Arts», das spätere «Musée Napoléon», der heutige Louvre) und zum Leiter vieler wichtiger Kulturinstitutionen und Manufakturen. Zu diesen gehörten u.a. die Manufakturen von Sèvres, Aubusson und der Gobelins, das Kupferstichkabinett, das Medaillen- und Antikenkabinett und die Prägestätte für Münzen und Medaillen («Monnaie et Medailles»). Denon war sich sehr bewusst, welche Verantwortung er bei der Betreuung der Medaillen trug, denn er sagte von diesen, dass sie «die einzigen Zeugnisse des Ruhms, die alle Jahrhunderte überdauern», seien. Zum Konservator erwählte Denon den überaus begabten Schweizer Graveur Jean-Pierre Droz (1746–1823).

Die besten Medaillengraveure der Zeit sollten zwischen 1796 und 1815 über 130 unterschiedliche Medaillen zum Ruhme Napoleons schaffen, die nicht nur seine vielen gewonnenen Schlachten würdigten, sondern auch Errungenschaften wie die Einführung des öffentlichen Unterrichts, den «Code civil», das bis heute in weiten Teilen bestehende Gesetzbuch Frankreichs, die obligatorische Pockenimpfung, die Errichtung pharmazeutischer und medizinischer Hochschulen sowie auch Kunstwerke wie die Statue der sog. Venus Medici und die Eröffnung von Museumssälen.

Mit den Medaillen verherrlichte Napoleon sich und seine Mitkämpfer und suggerierte den Soldaten, dass sie mit jeder Schlacht auch Teil der Geschichte und Helden waren. Selbst seinen Gegnern imponierte Napoleon durch die Medaillen so sehr, dass nicht nur die mit ihm verbündeten Herrscher wie König Max Joseph I. von Bayern

und König Friedrich August von Sachsen, sondern auch seine grossen Gegner wie Zar Alexander I. von Russland, Kaiser Franz I. von Österreich und König Friedrich Wilhelm III. von Preussen es sich nicht nehmen liessen, die Prägestätte aufzusuchen, was durch Prägungen auch verewigt wurde.

Die Medaillen Napoleons wurden bewusst als metallene Geschichte Napoleons geschaffen. Natürlich propagierten sie nur die Ereignisse, in denen Napoleon strahlte oder sich strahlen sah. Sie sind aber zugleich ein wichtiges Zeugnis seines Werdegangs und seiner Gedanken. Erhabenheit, Grösse und Macht zeichnen die Medaillen aus und damit fügten sie sich bestens in den von Napoleon gewünschten Stil ein, den nach seiner Kaiserzeit benannten Empirestil, der vor allem die Antike in neuer Klitterung noch grossartiger wiedergeben sollte. So wollte sich Napoleon in die Reihe der grossen antiken Herrscher eingereiht und doch noch grösser als diese sehen. Die Medaillen wirken daher auch in ihrer aussergewöhnlichen Qualität und Erhabenheit, die ewige Grösse vermitteln sollen. Die Darstellungen orientieren sich direkt oder im Stil an antiken Bildwerken und am antiken Kunstempfinden. Anspielungen an antike Kunstwerke wie die Venus Medici und Bildchiffren wie jegliche Art von Personifikationen, Helden und Göttern sind Leitmotive. So entstanden kleine Kunstwerke, die man im Sinne des Begründers der archäologischen und kunsthistorischen Wissenschaften, Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), wie die antiken Werke mit dem Prädikat versehen könnte: «Edle Einfalt, stille Grösse».

Vorwort aus dem Begleitbuch zur Ausstellung 'Die Ära Napoleon im Spiegel seiner Medaillen' von Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Liechtensteinisches Landesmuseum.

***

Der Heilige Nikolaus – eine Ausstellung

Der Heilige Nikolaus – Geheimnisvolles, Erdichtetes und Wahres

16. Oktober 2014 bis 11. Januar 2015 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz.

Die Ausstellung wurde als Wanderausstellung konzipiert und kann/wird jeweils vor Ort noch mit Exponaten ergänzt. Die Ausstellung besteht aus 9 LED-Leuchkasten welche 2,6 Meter hoch und 1,3 Meter breit sind.

Nikolaus aus Patara, der in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof in Myra in Lykien (heutige Südwesttürkei) lebte, wurde zu einem der bedeutendsten Heiligen. Bereits im 6. Jahrhundert entstand über seinem Grab eine Kirche, bis heute ein Wallfahrtsort für Gläubige. Wundersame Geschichten über sein Wirken erzählt man sich noch heute. Die Ausstellung geht dem Leben des einstigen Bischofs nach. Bisher unveröffentlichte Bilder von archäologischen Grabungen in Patara (Türkei), seiner Geburtsstadt, gewähren erstmals Einblicke in den entstehenden Kult um diesen Heiligen, die Suche nach der Grabstätte in Myra und die Überführung seiner Gebeine nach Bari in Italien.

Seit der Überführung der sterblichen Überreste des Hl. Nikolaus nach Bari am Ende des 11. Jahrhunderts und in bescheideneren Massen ab dem 10. Jahrhundert durch die byzantinische Prinzessin Theophanu, die mit Kaiser Otto II. vermählt war, breitete sich der Nikolauskult über ganz Europa aus. Bis um 1500 entstanden etwa 3000 Kirchen, die dem Hl. Nikolaus geweiht worden sind.

Die Ausstellung erzählt diese Geschichte der Ausbreitung des Nikolauskultes und des Weiteren über Nikolaus in der abendländischen Kunst, seine Bedeutung in den orthodoxen Kirchen, sein Brauchtum im Westen, in Liechtenstein und in Russland. Bereichert wird die Ausstellung durch ein Gemälde von Matteo di Giovanni von um 1460 aus dem Lindenau-Museum in Altenburg, durch russische Ikonen aus der Sammlung Wemhöner-Grabher und eine Bronzeskulptur des berühmten zeitgenössischen Künstlers Zurab Tsereteli. Stationen der Bildung und Vermittlung laden Jung und Alt zum aktiven Mitmachen ein.

Die Ausstellungsinhalte entstehen in enger Zusammenarbeit zwischen dem Liechtensteinischen Landesmuseum und dem Winkelmann-Museum in Stendal.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Der Diplomat – eine Ausstellung

Der Diplomat – Prinz Franz de Paula von und zu Liechtenstein als österreichisch-ungarischer Botschafter in Russland (1894-1898)

8. Oktober 2014 bis 18. Januar 2015 im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz.

Diese Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

...

Eine kleine Geschichtsstunde:

Der Diplomat – Prinz Franz de Paula von und zu Liechtenstein als österreichisch-ungarischer Botschafter in Russland (1894-1898)

Bevor nach dem Tod von Fürst Johann II. am 11. Februar 1929 Prinz Franz im hohen Alter von 75 Jahren selbst zum Fürsten von Liechtenstein wurde, hatte er bereits ein ereignisreiches Leben hinter sich gebracht. Geboren am 28. August 1853 als letztes von elf Kindern von Fürst Alois II. von und zu Liechtenstein, absolvierte er im Jahre 1871 die Matura bei den Schotten in Wien und studierte Jura zwischen 1871 und 1878 an den Universitäten in Wien und Prag. Von 1878 bis 1879 war er Attaché in der österreichisch-ungarischen Botschaft in Brüssel. Danach widmete er sich diversen Aufgaben für das Haus Liechtenstein. Auch in den 1890er Jahren kam der Balkan nicht zur Ruhe und im Fernen Osten versiegten die Konflikte zwischen den expandierenden europäischen Grossmächten (insbesondere Frankreich, Grossbritannien und dem Deutschen Reich) und den dort sich bekriegenden Kaiserreichen Japan und China nicht. Der Balkan blieb weiterhin ein Zankapfel um Einflussansprüche zwischen den Grossreichen Österreich-Ungarn, Russland und dem Osmanischen Reich sowie um territoriale Herrschaftsansprüche unter den seit dem Berliner Kongress im Jahre 1878 souveränen Ländern Serbien, Montenegro und Rumänien sowie dem weitgehend autonom gewordenem Fürstentum Bulgarien, die vormals alle zum Osmanischen Reich gehörten. Weitere Gebiete, die noch Teile des Osmanischen Reichs waren, drängten auch auf Selbstständigkeit oder wollten anderen Ländern angegliedert werden wie Albanien, Makedonien, Kreta. Ausgerechnet in dieser äusserst prekären Situation war im Jahre 1894 wegen Erkrankung des österreichisch-ungarischen Botschafters in Russland, Anton Graf von Wolkenstein-Trostburg, ein Wechsel des Botschafters notwendig. In dieser Notlage berief man 1894 Prinz Franz zum neuen Botschafter, der diese verantwortungsvolle Position bis 1898 einnahm. Als Hauptaufgabe seiner Botschaftertätigkeit betrachtete er die Herstellung eines Bündnisses zwischen Russland und Österreich-Ungarn. Es gelang ihm tatsächlich die Beziehungen zwischen diesen beiden Grossmächten freundlicher zu gestalten. Er versuchte, insbesondere die grossen Gegensätze zwischen Österreich-Ungarn und Russland im Hinblick auf dem Balkan zu mildern. Die faszinierende Persönlichkeit des Botschafters, sein sprühender Geist, aber auch seine Charaktergrösse stellten ihn rasch in den Mittelpunkt der St.Petersburger Gesellschaft. Beim Hofe war er ausserordentlich gut aufgenommen worden. Beste Beziehungen hatte er zu sämtlichen Grossfürsten Russlands. Mit dem Fürsten Lobanow, dem Aussenminister des russischen Kaiserreiches und dem früheren Botschafter in Wien, war er sogar befreundet. Höhepunkte seiner Tätigkeit waren 1896 die Teilnahme der österreichisch-ungarischen Delegation an den Krönungsfeierlichkeiten des Zaren Nikolaus II. sowie die Organisation des schönsten ausländischen Galaabends für das Zarenpaar und das Zwei-Kaiser-Treffen in St.Petersburg am 26. und 27. April 1897. Neben Abhaltung von Paraden und gesellschaftlichen Treffen gelang es Prinz Franz vertiefende Gespräche zwischen den beiden Kaisern und ihren Aussenministern zu realisieren. Mehrere Stunden gab es täglich Unterredungen zwischen dem russischen Aussenminister Murav’ev und dem österreichisch-ungarischen Aussenminister Goluchowski, dann zwischen Zar Nikolaus II. und Goluchowski und Kaiser Franz Joseph und Murav’ev, dann zwischen Zar Nikolaus II. und Murav’ev und zuletzt eine Schlusskonferenz zwischen beiden Kaisern und Aussenministern. Das mündliche Ergebnis war, gemeinsam für die Friedenserhaltung und Sicherung von Recht in Ordnung auf dem Balkan und im Osmanischen Reich zu sorgen und somit den Status Quo auf dem Balkan zu sichern. Als Ergebnis seiner Tätigkeit kann auf lange Sicht die sog. Mürzsteger-Konvention von 1903 genannt werden, durch welche die Interessensphären Österreich-Ungarns und Russlands auf dem Balkan endlich in freundschaftlicher Weise abgesteckt werden konnten. Ohne die vorbereitende Arbeit des Prinzen wäre diese Konvention undenkbar gewesen. Als Anerkennung seiner Verdienste wurde er in Russland mit zwei der höchsten Orden ausgezeichnet: Dem prestigeträchtigen Orden des Hl. Andreas des Erstberufenen und dem von Alexander Newskij. Die Tätigkeit in St.Petersburg machte ihn zum profunden Kenner der russischen Verhältnisse. Wie sehr richtig er diese beurteilte, zeigte folgende Episode. In einer Unterredung mit dem damaligen russischen Botschafter in Wien, die kurz vor der Kriegserklärung 1914 stattfand, zeigte sich Prinz Franz von Liechtenstein durchaus prophetisch: «Sagen Sie Ihrem Kaiser in meinem Namen, dass ich ihn beschwöre, den Krieg nicht zu erklären. Wie immer er ausgehe, in Russland wäre es der Sieg der Anarchisten und das Ende der Monarchie».

Die Spuren Roms in der Provinz; Archäologische Funde aus Liechtenstein – eine Ausstellung

Kleine Sonderausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum vom 16. Mai bis am 7. September 2014.

Gestaltungskonzept, Ausstellungslogo, Einladungskarte, Flyer, Panels, Buch deutsch/englisch und spez. Saalzettel (Broschüre) für englischsprachige Besucher.

Diese Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Gladiatoren und Kolosseum; Helden und Architektur im Dienst der Mächtigen – eine Ausstellung

Gladiatoren und Kolosseum

– Helden und Architektur im Dienst der Mächtigen.

Eine Ausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum vom 20. Februar bis 24. August 2014.

Arbeiten: Logo/Ausstellungstitel, Keyvisual der Ausstellung, CI/CD für die Ausstellung, Einladungen, Broschüren, Anzeigen, ...

Bilder der Ausstellung: © Liechtensteinisches Landesmuseum, Sven Beham

www.landesmuseum.li

Diese Arbeiten entstanden in Zusammenarbeit mit Mathias Marxer Est, Atelier für Visuelle Gestaltung, Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gladiatoren und Kolosseum – Helden und Architektur im Dienst der Mächtigen

Der Mythos von den Gladiatoren und dem Kolosseum wirkt bis heute. Unzählige Filme wie Gladiator, Spartacus oder Quo Vadis schildern das unglaubliche Phänomen, dass Menschen auf Leben und Tod kämpften und für deren Auftritte eine eigene neue Architektur geschaffen worden ist, das Amphitheater, das zum Vorgänger heutiger Arenen wurde.

Die Ausstellung wird erstmalig im Alpenraum und zum zweiten Mal überhaupt auf der Welt ausserhalb Italiens originale Bestandteile und Kunstwerke aus dem Kolosseum von Rom präsentieren. Weiterhin werden die prächtigste und am besten erhaltene römische Gladiatorenausrüstung aus dem Nationalmuseum von Neapel und weitere Originalgegenstände aus Italien die Ausstellung bereichern. Hinzu kommen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft hergestellte Rüstungen und Waffen der einzelnen Gladiatorentypen, eindrückliche Dokumentationen und Filme zum Thema und Rekonstruktionen des Kolosseums, dem Bau aller römischen Bauten, der noch heute als Wahrzeichen Roms, Italiens und des Römischen Reichs gilt.

Die Ausstellung erzählt alles Wissenswerte über das Gladiatorenwesen und die dafür geschaffene Architektur. Sie beleuchtet den Stellenwert des Gladiatorenwesens in der Gesellschaft mit all seinen Höhen und Tiefen, der noch heute den Atem stocken lässt.

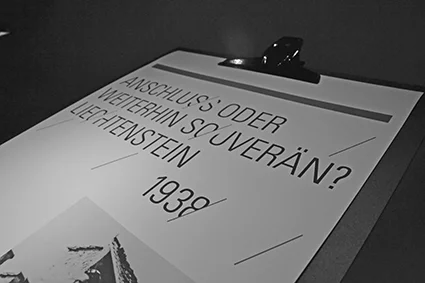

Anschluss oder weiterhin souverän? Liechtenstein 1938. – eine Ausstellung

Die Ausstellung ist in 23 Kapitel/Stelen gegliedert. Jedes Kapitel befasst sich mit einem bestimmt Zeitabschnitt von 1928 bis 1938. Im Besonderen wird der Monat März 1938 beleuchtet und beschrieben. Durch den Anschluss Österreichs überschlugen sich die Ereignisse im März 1938 in Liechtenstein.